2024年11月2-4日,由华东师范大学教育学部主办的第十届全国教育实证研究论坛在上海半马苏河国际会议中心隆重召开。

从2015年首届全国教育实证研究论坛召开以来,我国教育研究范式转型的种子从生根到破土,从发芽到壮大,显示出了实证方法与教育理论和实践融合聚变的巨大力量。从最初的600人参会,到去年的线上三十万人的参与,再到今年的1600人线下参会;从单一话题的理论研讨,到同步40个平行论坛深耕方法的具体应用;从单靠学术会议“发声”,到依托实证成果评奖“引领”;从最初的13位专家学者主导,到七八百学人的各抒己见,实证论坛不断在我国教育学界特别是年轻师生中间“圈粉”,甚至在教育学科之外也频频“出圈”,成长为在海内外产生广泛影响的“学术品牌”,为构建我国教育学自主知识体系做出了突出贡献。

今年是全国教育实证研究论坛举办的第10年,论坛不仅继续上演了最具“实证范儿”的40场平行分论坛,12场特色工作坊,共450余场报告,还将以从“跟跑”到“领跑”的追求和自信,从“全国”走向“全球”,向世界教育发出中国教育实证研究者的自主自强之声。

一、从“全国”走向“全球”:全国教育实证研究论坛的焕然蜕变

1. 重磅颁发首届“全球教育研究方法创新奖”

在“全国教育实证研究论坛”十周年之际,为促进中国教育实证研究走向世界、积极推动全球教育科学研究的创新发展,全国教育实证研究论坛特增设“全球教育研究方法创新奖”(Global Awards for Innovation in Education Research Methods),用以表彰不同国家、不同学科领域的顶尖学者在教育实证方法创新方面的取得的成就,以积极推动全球教育科学研究的创新发展。

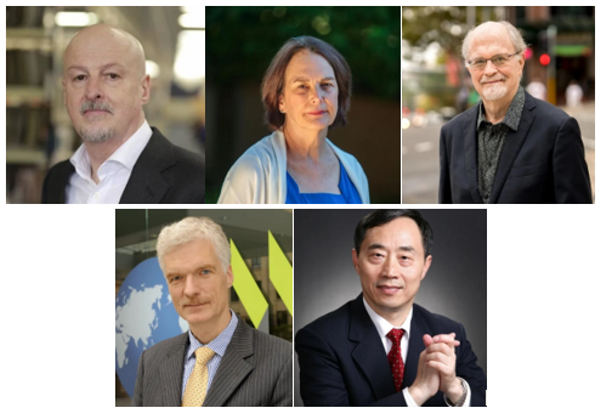

经全球教育研究方法创新奖评定委员会评议,首届“全球教育研究方法创新奖”获得者分别来自美国、英国、澳大利亚、德国和中国五所顶尖大学和研究机构的五位学者。他们分别是:英国伦敦大学学院教育学院荣休教授斯蒂芬·鲍尔(Stephen Ball);美国宾夕法尼亚大学社会学教授、前美国社会学协会主席安妮特·拉鲁(Annette Lareau);澳大利亚凯斯林大学积极心理学和教育学教授赫伯·马什(Herb Marsh);经济合作与发展组织教育与技能司司长、教育政策特别顾问、德国海德堡大学荣誉教授安德列亚斯·施莱歇尔(Andreas Schleicher);中国北京大学教育学院名誉院长、教授,世界银行高等教育投资顾问,原北京大学党委书记、校务委员会主任闵维方(Min Weifang)。

评定委员会一致认为,这五位获奖者不仅在全球教育研究界享誉盛名,而且分别在社会学、心理学、经济学和教育学的交叉领域,创造性地发展并应用了相应的实证研究方法和分析技术,为现代教育学知识的生产、积累和进步做出了卓越贡献。

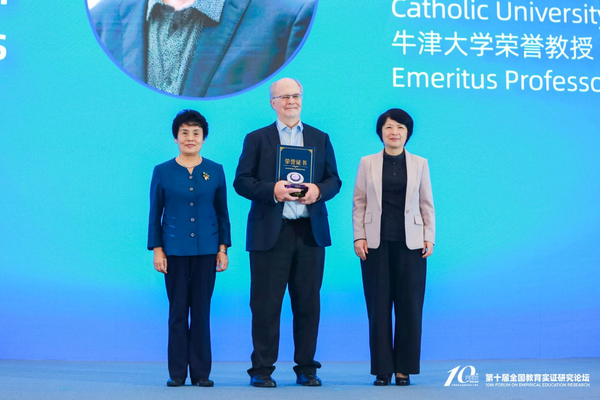

为了表彰五位获奖学者在教育实证研究方法创新上的贡献,第十届全国教育实证研究论坛在上海半马苏河国际会议中心明珠厅举行了隆重举行颁奖典礼。中国高等教育学会常务副会长、教育部原副部长林蕙青,华东师范大学党委书记梅兵,分别为五位获奖学者颁发了堪称教育界“诺贝尔奖”的“全球教育研究方法创新奖”。

2. 中国高等教育学会常务副会长、教育部原副部长林蕙青致大会开幕辞

颁奖典礼后,中国高等教育学会常务副会长、教育部原副部长林蕙青做了大会致辞。林蕙青女士首先代表中国高等教育学会,向获得首届全球教育研究方法创新奖的五位学者表示衷心的祝贺和诚挚的敬意。林蕙青会长回顾了华东师范大学教育学部在2015年前发起的首届全国教育实证研究论坛,认为在过去十年中,实证论坛通过实证研究方法的持续倡导和示范,革新了教育研究中对实证方法的理解,培养了大批具备实证研究素养的青年学者,并推动了中国教育研究的国际化进程。林蕙青会长认为,此次论坛不仅规模宏大、主题新颖、形式多样,还从全国走向全球,创造性地设立了全球教育研究方法创新奖,得到了国际学界的认可和支持,标志着中国教育科学研究的新发展。林蕙青会长还引用习近平总书记的讲话,强调当前世界已进入大科学时代,对学术研究和科技创新提出了更高的要求。她呼吁大家以高质量的实证研究成果服务于资政建言,为构建自主知识体系和教育强国建设提供坚实的基础。最后,林蕙青会长希望大家能够以此次论坛为契机,进一步凝聚共识、交流思想、展望未来,积极把握教育科学发展的内在要求和趋势,大力培育基于事实和证据进行教育研究的新范式,为实现当代中国教育研究的新发展、新突破,加快建设教育强国,做出新的贡献。

3. “全球教育研究方法创新奖”五位获奖者分别做大会主旨报告

在致辞结束后,五位“全球教育研究方法创新奖”获奖者分别做了大会主旨报告。

第一位发言人:闵维方

闵维方教授在主旨报告中首先强调了教育研究方法创新的重要性及其对教育科学发展和实践的深远影响。他指出,学科发展与科学突破与研究方法的创新紧密相关,而信息化、数字化、智能化的科技进步为教育研究方法的创新提供了条件。闵维方教授提到,教育研究方法的创新不仅推动了物理学、化学等领域的重大突破,也使教育科学研究方法不断进步,如数据处理能力增强、实时数据采集、增强研究的可重复性和可靠性、可视化与模拟工具的运用、在线远程研究的可行性以及跨学科交叉融合的促进。

闵维方教授进一步阐述了自1980年代以来教育研究方法的多项创新,包括定量研究方法如联立方程模型、多层线性模型、结构方程模型等,以及定性研究方法如叙事研究、现象学研究、话语分析等。他还提到了混合研究方法的兴起、设计型研究、技术驱动的研究方法创新,以及行动研究的推广。这些创新丰富了教育研究手段,深化了对教育现象的理解,并为教育决策提供了实证依据。

此外,闵维方教授还通过三个案例说明了教育研究方法创新对教育科学和实践的促进作用,包括影响中国教育财政投入的研究、高等教育“内涵式”发展战略的研究,以及大力发展职业教育和“普职贯通”的研究。他强调,教育研究方法的创新和发展应用是推动教育科学发展和教育实践改进的重要动力,我们应该注重教育研究方法的创新,结合理论思辨和实证研究,以及定性与定量分析,以促进教育科学的理论提升和实践改进。

最后,闵维方教授对华东师范大学教育学部在推动教育科学研究方法创新方面的引领作用表示了敬意。

第二位发言人:赫伯·马什(Herb Marsh)

赫伯·马什(Herb Marsh)教授在发言中强调了研究的本质是实质性的方法协同,即定量研究和定性研究的结合。他提到自己的研究贡献主要来自于对实质性问题的方法论转化,以及定量方法的发展和完善在心理学和教育领域的实际应用。

HerbMarsh教授回顾了自己四十年来关于自我概念的研究项目,并讨论了如何在定量研究中进行实质性研究。他指出,早期的自我概念研究缺乏理论、测量或经验的严谨性,而他的研究通过开发具有心理测量特性的工具,如自我描述问卷(SDQ),针对不同年龄组,特别关注不同领域之间的中值相关性,从而推动了自我概念研究的发展。

他进一步探讨了“大鱼小池效应”,即学术自我概念受到学校其他学生能力的影响,以及社会比较和内部外部参考框架模型。这些研究结果对教育政策和实践具有重要意义,特别是在考虑学校选择和教育期望时。Herb Marsh教授还讨论了自我概念与表现之间的互惠效应模型(REM),强调自我概念和表现是相互影响的。他通过元分析和纵向研究支持了REM,并探讨了适当的时间间隔对于分析成就和自我概念关系的重要性。

最后,他提到了自己目前正在进行的研究,包括加权平均模型和多指标多方法类型的分析,这些研究旨在进一步探索自我概念的复杂性和多维度。他强调了国际合作的重要性,并邀请与会者参加未来的会议,以促进全球教育研究的进一步发展。

第三位发言人:安德列亚斯·施莱歇尔(Andreas Schleicher)

安德列亚斯·施莱歇尔(Andreas Schleicher)在他的视频发言中讨论了教育评估的未来和创新,强调了学习和评估的分离是现代教育面临的最大问题之一。他认为,技术的发展提供了将学习和评估重新结合的机会,创造即时反馈,帮助学生和教师更有效地学习和教学。

Andreas Schleicher指出,PISA评估主要关注学术知识和技能,但现在需要考虑更广泛的知识和技能、态度和价值观,这些使人类区别于人工智能。他强调,教育系统应该帮助学生理解他们在世界中的角色,并培养他们的认知、社会和情感资源。Andreas Schleicher提到,人工智能可以提供适应性强、互动性强的学习体验,使学习变得有趣,并帮助学生在实际环境中应用知识。因此技术,特别是人工智能,为个性化学习提供了新的可能性。他还提到了课堂分析的重要性,以及如何将证据和数据转化为教学实践。

Andreas Schleicher提出了“数字世界中的学习”评估,这是一个评估学生使用数字工具学习能力的新评估模型。这个模型不仅评估学生的知识,还评估他们的动机、学习目标设定、学习过程监控和学习策略。他强调,这种评估应该鼓励学生使用数字工具,而不是禁止它们,以评估学生如何像数学家一样思考。

最后,Andreas Schleicher讨论了PISA评估的未来方向,包括评估学生在人工智能领域的能力,以及他们分析、评估、分享和创造人工智能生成信息的能力。他强调了国际合作的重要性,以提高教育评估的质量和效果。

第四位发言人:斯蒂芬·鲍尔(Stephen Ball)

斯蒂芬·鲍尔(Stephen Ball)在视频发言中介绍了他所称的“网络人种学”这一研究方法,这是一种响应式研究方法,适应了政府形式和政策制定方式的变化。他强调,政策制定已经从等级制度和官僚制度转变为涉及更多行动者、市场和私有化盈利的复杂网络。这种转变要求研究者采用新的研究战略和视角,以追踪全球政策、思想和解决方案的运动。

Stephen Ball解释说,网络人种学关注政策的流动性和多样性,以及政策过程中的不同参与者,包括全球企业、教育、商业、慈善家和各类专家。他强调,政策制定的工作是由专家或政策企业家完成的,这些“移动代理人”在创造条件使某项政策更有可能被引入的过程中扮演了关键角色。因此,网络人种学要求研究者追踪政策、人员和活动的流动,关注政策在不同地点和事件中的形成和转变。这涉及到对政策思路、人员、事件、资金流动的详细描述,以及通过访谈、网络活动参与和虚拟网络来完成的研究。

Stephen Ball强调,网络人种学是一种关于流通的人种学,而不是关于地点的人种学。它需要对连接性、移动性和政策的跨标量移动进行详细描述。这种方法涉及到系统地跟踪行为者和组织在不同政策领域内的联系,并理解政策网络是如何构成的。

Stephen Ball提醒说,网络人种学并不能保证不受限制地访问重要的政策空间,且研究成果往往落后于政策的实际发展。最后,Stephen Ball感谢了“全球教育研究方法创新奖”评奖委员会对他工作的认可,并希望他的介绍能有效地说明这种方法。

第五位发言人:安妮特·拉鲁(Annette Lareau)

安妮特·拉鲁(Annette Lareau)在视频发言中分享了她对开展高质量质性研究的思考,特别强调了在研究过程中做出艰难选择的重要性。她认为,这些选择对于创建深度丰富的数据至关重要,因为质性研究的目标是产生详细的数据,使研究者能够深入理解研究对象。

Annette Lareau提出,质性研究不是遵循一套死板的步骤,而是一个紧急的过程,随着时间的推移而出现,需要不断地收集信息、评估和调整。她强调,研究者需要在研究的广度和深度之间做出选择,不能试图在一项研究中做所有事情,而是要设定限制以实现深入和丰富的研究。

她建议研究者应该明确自己的研究兴趣,选择一个或两个社会阶层,一个年龄组,并且要灵活处理其他变量,如移民身份或家庭结构。Lareau还提到,研究者应该利用社会关系进入研究领域,并在研究过程中保持灵活,以适应不断变化的情况。

Annette Lareau强调了详细数据的重要性,并提倡在访谈中深入挖掘,而不是仅仅接受表面的回答。她认为,研究者应该基于详细的数据建立自己的论点,并在写作时将引用与自己的想法联系起来,以确保分析既不过于宽泛也不过于狭隘。

最后,Annette Lareau提醒研究者,研究是一个不断变化的过程,研究问题会随着时间的推移而细化,研究者应该接受错误是不可避免的,并且要随着研究的进展不断调整自己的方向。她鼓励研究者从一开始就阐明自己的论点,并随着研究的深入逐渐缩小研究范围,最终对研究领域做出清晰的贡献。

特邀发言嘉宾:赵勇教授

美国堪萨斯大学教育学院杰出教授、澳大利亚墨尔本大学教育学院教育领导力教授、华东师范大学全球讲席教授赵勇,作为特邀嘉宾也做了主旨发言。

赵勇教授在演讲中探讨了在人工智能时代下实证研究的转变和重要性。他强调,在AI时代,我们不应让人去做机器能做的事情,而应让人做只有人能做的事情,让机器做机器能做的事情。赵勇教授提出,教育研究中常强调的考试分数虽然重要,但我们同样需要关注创造力、创新能力、信心和兴趣等其他能力。他指出,美国学生在国际考试中的分数并不高,但这并不意味着美国教育在走下坡路,而是它从来就没有好过。赵勇教授通过数据分析,揭示了分数和学生信心之间的负相关性,即分数越高的学生对学科的信心越低。这一发现对教育改革的启示是,增加教材难度和学生痛苦并不能提高分数。

赵勇教授还讨论了教育干预的双面性,即任何教育方法都可能对某些人有价值,而对其他人无价值或有害。他强调,没有一个教育方法能解决所有问题,我们不应盲目推崇某种方法。他提到,教育研究应该从短期知识掌握和长期知识掌握两个角度来评估教育方法的有效性。

赵教授还提出了教育改革中存在的问题,指出尽管进行了大量教育改革和研究,学生的分数并没有提高,这表明我们在教育改革中可能出了大问题。他呼吁教育研究者思考这些问题,并探索如何在AI时代进行实证研究,以及如何重新思考实证教育。

最后,赵教授强调了在教育研究中考虑个体差异的重要性,指出我们应该关注不同的学习结果、不同的实证、不同的人、不同的时代和环境。他鼓励大家进行反思,不仅仅是推崇实证,更要反思现有的实证该怎么做下去。

4. 袁振国教授做开幕式总结发言

在五位“全球教育研究方法创新奖”获奖者和特邀嘉宾的主旨报告结束后,论坛组委会主席、华东师范大学终身教授、教育学部主任袁振国做了简短而深刻的总结发言。

袁振国教授首先对本次论坛的优秀学位论文获奖者表示热烈祝贺,特别提到了亲临现场领奖闵维方教授和Herb Marsh教授,以及其他五位全球教育研究方法创新奖的获奖者,对他们的贡献表示感谢。袁振国教授还对全国教育实证研究论坛十年来的发展历程表示感激,感谢来自学校、教育机构、团队负责人、杂志、出版社、媒体等各方面的大力支持。他强调,论坛的成功是大家共同努力的结果,是集体智慧的结晶。袁振国教授分享了全国教育实证研究论坛的梦想和追求,即从全国走向全球,从教育研究方法的运用走向教育研究方法的创新。他提出了四个观点,作为对前面六位演讲嘉宾观点的学习体会。

第一,实证研究的开展是教育研究方法的创新基础,研究方法的创新又是实证研究深化的必然要求。首先,我们要熟悉和掌握研究方法,虽然方法本身无好坏之分,但其运用效果却有优劣、高低水平之分。当我们对研究方法已经娴熟掌握了之后,我们会发现,无论研究规模大小,或是宏观还是微观,简单套用某种方法都是不可行的。你进行一个调查,你进行一个设计,进行一个样本抽样的方法设计,进行每一个问卷问题的设计,都是研究方法的综合运用,都是把研究内容和研究方法结合的创造。从今年实证论坛开始,我们将更加强调在教育研究的内容和实际中,灵活、综合、创造性地运用研究方法。

第二,教育的复杂性和特殊性促使教育研究方法的创新。我们从统计学、数学、经济学、人格学、社会学和心理学等领域借鉴研究方法,丰富教育研究,我们在教育研究过程中也在不断地创造方法。但是我们会发现所有借鉴的方法不可以简单直接地运用于教育研究活动,因为教育和其他任何活动存在的根本不同是需要落实在人身上。人是个性化的,研究方法比较关注共同的结果、共同的结论、共同的规律,而每个个体发生的变化、得到的好处、得到的福利怎么样,是很多研究方法照顾不到的。也正是因为这个原因,这些研究才异军突起,希望通过对普遍的规律探究方法运用不足以解决问题的时候,能够弥补这个不足,探究个性化和多样性。因此,我们尤其需要教育研究方法的创新。

第三,大数据、数字化和人工智能的发展,为教育研究创造了史无前例的条件,同时让教育研究以及其他科学和社会科学研究进入了新的领域和境界。大家可能也注意到,今年的诺贝尔物理学奖和化学奖并未授予传统的物理学或化学研究者,而是颁给了智能研究领域的研究者,这是非常重要的信号。今天人工智能不仅赋能科研,而且它本身已成为科学。为什么?因为人工智能基于数据,通过算法实现数据的自我更新和发展,具备自学习、自组织和自适应的能力。这种能力使人工智能在教育数据的学习和应用中能自主得出结论、生成成果,这是我们高度重视的,而人工智能在教育和教育科研领域的应用不断相互促进,相得益彰。

第四,学科的交叉融合与有组织的研究和教育研究方法的创新是“双向奔赴”的,教育研究方法在不断创新的过程中,既面临学科交叉融合带来的挑战,也展现了更广阔的应用前景,对创新的需求也更为迫切。我们传统的研究更加注重个体的、少数人的结合,而我们现在更加需要关注的是大问题,需要有大的团队进行大协作,也需要有更大范围的组织架构。这一过程中也需要方法创新,许多传统方法可能无法满足当今有组织的大型研究需求。另一方面,我们的研究过程是促进我们有组织的研究重要支持,起到加速的作用。

袁振国教授还提到,面对新的变化,教育研究需要回应和面对挑战,同时利用新技术和工具,为复杂的教育现象提供科学研究,为教育的更好发展做出贡献。

最后,袁振国教授表达了对论坛越办越好的信心,相信在大家的共同努力下,实证论坛能够为提升教育研究水平做出越来越大的贡献。

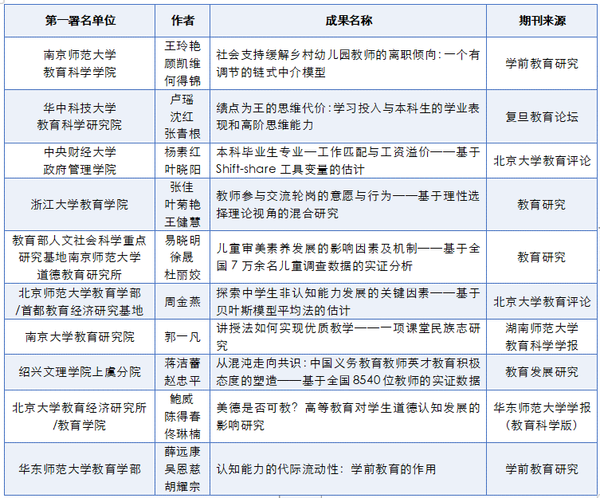

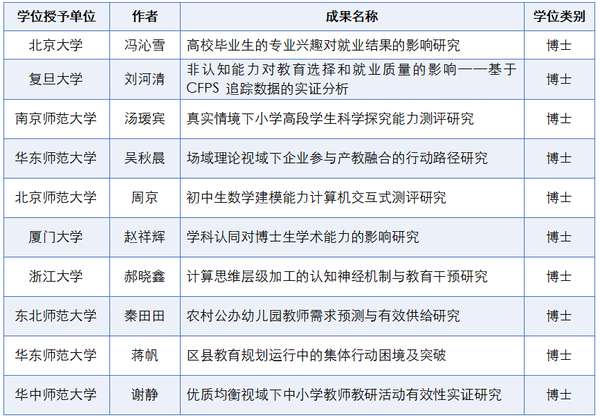

5. 颁发“全国教育实证研究优秀成果奖”

第十届全国教育实证论坛除了推出首届“全球教育研究方法创新奖”外,在开幕式上还颁发了第八届“教育实证研究优秀成果奖”。经初审、函评、终评三轮评审,最终评出10篇优秀学术论文和10篇优秀学位论文。

论坛组委会主任暨评奖委员会主席、华东师范大学教育学部主任袁振国,香港中文大学教授、美国教育研究协会院士和国际应用心理学会院士侯杰泰,为第八届“教育实证研究优秀成果奖”获得者颁奖。

“教育实证研究优秀成果奖”本身就是一个筛选和认定优秀实证研究成果的过程。通过表彰最优秀的教育实证研究成果,可以进一步明确高质量实证研究的标准,引导研究者向高标准看齐。同时,还能进一步够鼓励和激发年轻人的研究热情,为教育实证研究培养未来的领军人才。

二、增设暖场分论坛——“证据驱动的教育决策研究”国际圆桌论坛

在第十届全国教育实证研究论坛召开的前一天,也是第十届全国教育实证论坛特别设立的暖场活动——由华东师范大学教育经济实验室联合经济合作与发展组织(OECD)教育与技能司、《华东师大教育评论(英文)》和《华东师范大学学报(教育科学版)》共同主办的“证据驱动的教育决策研究”国际圆桌论坛,在华东师范大学成功举行。

此次论坛汇聚了国内外教育研究的领军人物,共同探讨实证研究在教育决策中的重要作用,既展现了中国教育研究与国际组织的深度合作,也标志着中国教育研究在国际化道路上迈出了坚实的步伐。论坛邀请了来自OECD的研究员梅丽莎·穆坦(Melissa Mouthaan)和昆汀·维达尔(Quentin Vidal),香港中文大学教育行政与政策系主任张志强教教授,以及北京大学、北京师范大学、华东师范大学等国内顶尖学府的专家学者,共同探讨实证研究对教育决策的影响。论坛议题覆盖了从大数据背景下的教育实证研究到教育政策和决策中的研究作用等多个方面,深入探讨了教育实验评估、STEM教育成效评估等关键议题,体现了实证研究在教育决策中的重要作用。

三、从应用走向创新——学科交叉、方法混合、新兴领域、反思展望的40场平行分论坛

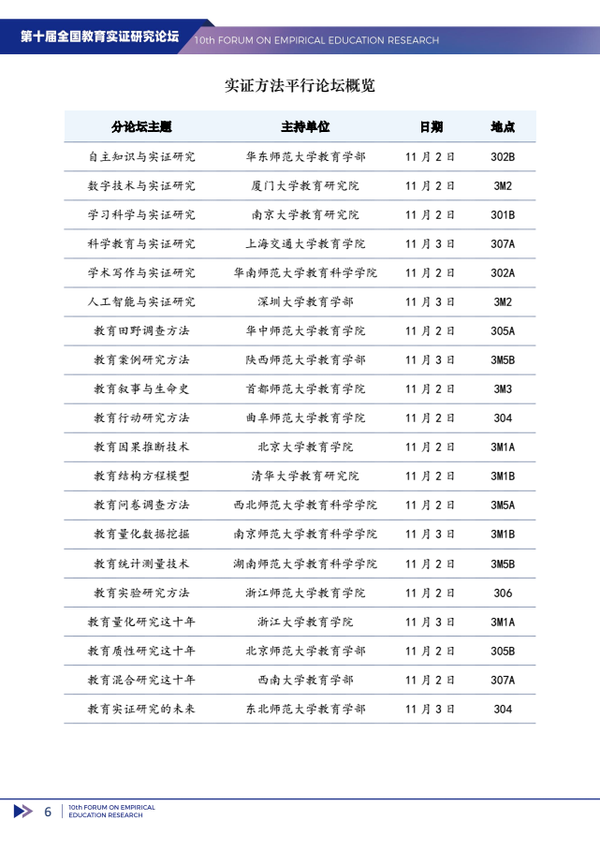

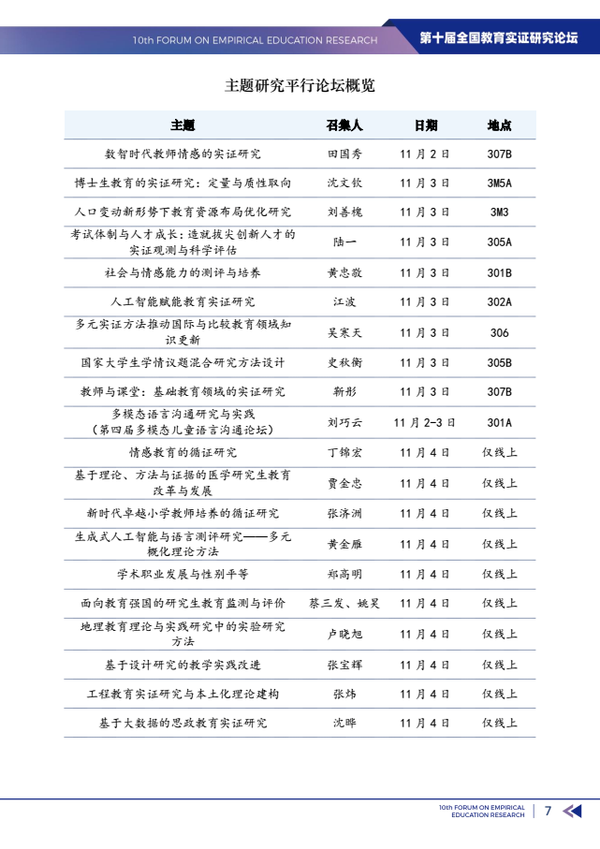

本次论坛由国内 20 所高水平教育学教学科研单位分别主持 20 场实证方法平行论坛,由 20 个研究团队分别主持 20 场主题研究平行论坛。

与往年不同的是,今年的40场平行分论坛,涵盖了从教育学自主知识与实证研究到教育量化数据挖掘,从人工智能赋能教育实证研究到教育田野调查方法的广泛议题,集中展现了教育实证研究的多样性和深度,体现出了以下特点:

1. 学科交叉:跨学科方法技术的运用

本届论坛特别强调跨学科的方法技术在教育实证研究中的应用,鼓励学者们探索和应用来自不同学科的理论和方法,以促进教育研究的创新和发展。例如:“自主知识与实证研究”(实证方法分论坛一),探讨如何构建适合中国国情的教育学自主知识体系,并运用实证研究方法进行验证和完善;“数字技术与实证研究”(实证方法分论坛二),讨论数字技术如大数据、人工智能等在教育研究中的应用,以及如何通过这些技术获取和分析教育数据;“学习科学与实证研究”(实证方法分论坛三),结合学习科学的理论,探讨如何运用实证方法研究学习过程和效果。

2. 方法混合:质性与量化研究的深度融合

本届论坛强调质性研究和量化研究方法的结合,以期通过多种研究方法的互补,获得更全面、深入的研究结果。例如:“数智时代教师情感的实证研究”(主题研究分论坛一),涉及教师情感的实证研究,包含质性和量化研究方法的结合;“博士生教育的实证研究:定量与质性取向”(主题研究分论坛二),包含了定量与质性取向的研究,体现了质性与量化研究的深度融合。

3. 新兴领域的突破:教育与康复医学。

本届论坛聚焦教育实证研究的多个领域,其中“医学康复”与教育实证研究的结合成为一大新兴亮点。特别是在主题研究分论坛中,深入探讨了医学康复在教育领域的实证研究进展。例如,在主题研究分论坛十的“多模态语言沟通研究与实践”,讨论了儿童沟通障碍的筛查、诊断以及循证干预策略。这些议题直接关联到医学康复领域,展现了医学康复与教育实证研究相结合的新趋势,不仅为教育学界提供了一个交流平台,也为医学康复领域的发展注入了新的活力,标志着教育实证研究在医学康复领域的新突破。

4. 方法论的反思与前瞻

本届论坛专门设置了几场对实证方法“十年回顾”的分论坛,分别对教育量化研究、质性研究、混合研究以及教育实证研究的未来进行“十年回顾”。实证方法论坛十七审视了量化研究方法的演变,如近十年T检验的应用分析,展示其在提升教育研究精确性方面的关键作用;论坛十八则聚焦质性研究的人文主义取向,通过案例研究,探讨其在深化教育现象理解中的独特价值;论坛十九将探讨混合研究方法如何通过结合量化和质性研究,为教育研究提供更全面的视角,例如,通过“情境化期望-价值理论”的混合方法研究,分析公费教师教育政策对师范生学习投入的影响。最后,论坛二十还展望了教育实证研究的新趋势,探讨未来教育研究方法的创新与发展方向,为教育实证研究的可持续发展提供新思路。这些论坛不仅回顾了教育实证研究的发展历程,而且强调了实证研究对于推动教育学科科学化、系统化发展的关键作用,标志着教育实证研究在方法论上的成熟和进步。

在这40场分论坛中,我们可以看到实证研究方法在中国教育研究中已经成为主流研究方法,并且正在不断地发展和完善。40场分论坛不仅体现了实证研究方法的广泛应用和深度融合,也展示了中国教育研究者对实证研究方法的深入思考和不断创新。

5. 国际吸引力持续提升

此外,在本届论坛的团队主题分论坛板块中,有多场国外学者发表的主题报告,再次彰显了中国教育实证研究对全球学者吸引力。如在主题研究分论坛十五的“学术职业发展与性别平等”中,挪威斯塔万格大学的刘電副教授提供了关于挪威高校女性学者的个人追求、性别角色及面临的制度挑战的国际视角;在主题研究分论坛十七“地理教育理论与实践研究中的实验研究方法”中,美国德克萨斯州立大学的Michael N. Solem教授分享了“强大的地理学:测试一个非等同实验控制组的研究设计”的报告,带来了国际先进的地理教育研究方法和设计理念。此外,主题研究分论坛十八“基于设计研究的教育实践改进”中,邀请了多位国际学者,如芬兰赫尔辛基大学的Maija K. Aksela教授和荷兰特温特大学的Susan McKenney教授分享基于设计的研究(Design-Based Research, DBR)在教育实践中的应用。这些分享不仅展示了国际前沿的教育研究方法,也为中国教育实践提供了创新的思路和方法论支持。

四、从科研走向教研——教研特色工作坊

作为本届论坛的一个“特色专题分论坛”,华东师范大学课程与教学研究所和《全球教育展望》编辑部还主持了一场“实证研究与教研发展”分论坛。该分论坛聚焦于实证研究方法在教研活动中的应用与发展,旨在推动教育实践与研究的深度融合。

分论坛围绕“基于实证的教研发展”主题,分为四个主题板块进行深入探讨。首先,论坛强调了基于实证的教研理念转变。上海市教育学会会长尹后庆、华东师范学课程与教学研究所所长崔允漷、剑桥大学Camtree中心研究员纪颖等专家就中小学教研转型和课堂观察的黄金准则进行了分享。其次,论坛探讨了基于实证的教研方法引领,包括视频分析、课堂编码和数字化课堂等议题,然后关注了基于实证的教研专业成长。最后,论坛讨论了基于实证的教研成果凝练与学术支持。

“实证研究与教研发展”特色分论坛探讨了实证研究如何影响和改进教研实践,以及如何通过实证研究提升教学质量和效果,既为教育工作者和研究者提供了一个交流实证研究成果的平台,也为教研活动提供了新的思路和方法。

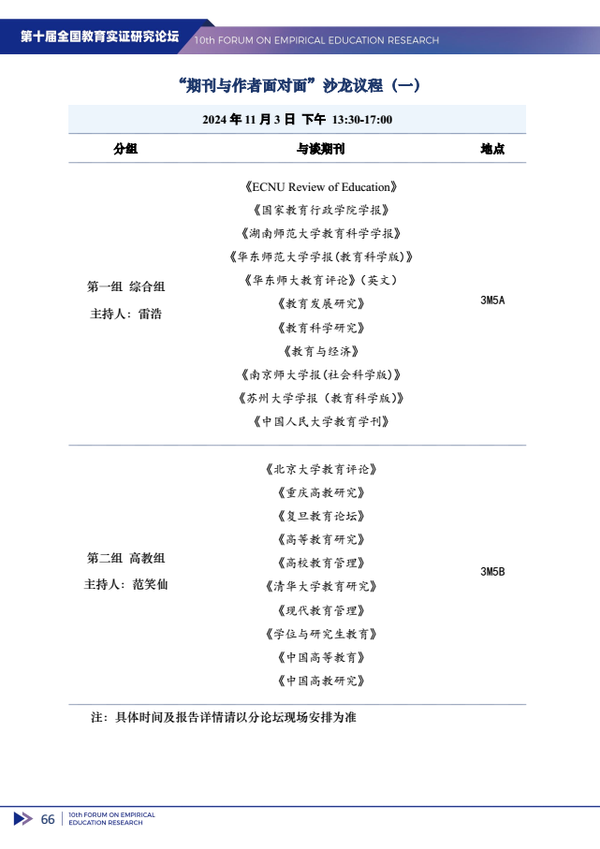

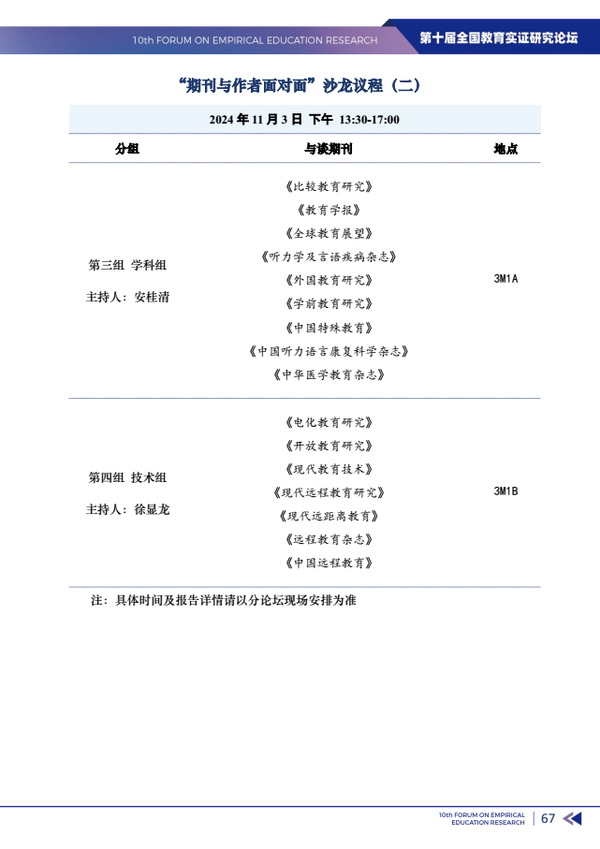

五、从漫灌走向滴灌——35家教育学术期刊与作者“面对面”

第十届全国教育实证研究论坛召集了国内35 家教育学高水平学术期刊担任学术支持单位,分组别召开“期刊与作者面对面”主题沙龙,努力为我国教育实证研究人才的培养、为高水平的教育实证研究成果的推介和发表提供开放共享的平台,共同探讨并推进扎根中国大地的教育实证研究。

主办方别出心裁的一项设置是,今年的“期刊与作者面对面”活动分前后两场进行。前半场,35家期刊分成“综合组”“高教组”“学科组”和“技术组”四组,分别向各个会场的参会代表们介绍和讲解各自的办刊定位、用稿需求、审稿流程、发稿机制等;后半场,35家期刊走出会场,在“学术长廊”中“摆摊设点”,为每一位前来咨询的作者们“一对一”答疑解惑。

“期刊与作者面对面”沙龙为实证论坛提供了一个独特的学术交流平台,它不仅促进了作者与期刊之间的沟通,也加强了学术界内部的交流与合作,有助于形成更加健康的学术生态。

六、推陈出新:三项新的议程设置

1. 首次设置“范式转型实证谈”学术沙龙

“范式转型实证谈”学术沙龙聚焦教育实证研究范式的转变,包括讨论新的研究方法、理论框架以及这些转变如何影响教育研究的发展方向,旨在促进学术界对教育研究范式转型的深入思考。

推动教育研究范式的转型是全国教育实证研究论坛及各方参与者的共识,如何刻画、呈现并理解我国研究范式转型轮廓和轨迹,有着重要意义。本届论坛以“范式转型实证谈”的特色专场形式,邀请了北京师范大学胡咏梅教授、哥伦比亚大学中国研究中心程贺南教授、香港中文大学侯杰泰教授、澳大利亚凯斯林大学Herb Marsh教授以及教育实证优秀成果奖的青年获奖者,从不同的角度,以量化、质性、历史的方式,用最为“实证”的语言来回应这个议题。

2. 首次设置“学术出版工作坊”

第10届教育实证研究论坛还组织了由教育科学出版社、华东师范大学出版社、科学出版社主持的三场“学术出版工作坊”,不仅为教育实证研究者提供了有针对性的学术出版指导,还特别策划了国际出版和外文发表的相关议题,涵盖了从科学教育实证研究的前沿探讨、科研工具如Scopus AI的使用,到教育学专著出版规范及项目申报的经验分享。通过BERA期刊系列介绍、审稿人视角的英文写作指导,以及数字化教育资源的解决方案,为参与者提供了宝贵的国际发表策略和同行评审经验。学术出版工作坊的举办,体现了本届教育实证论坛在促进学术成果国际化方面的努力,有助于提升教育实证研究者学术成果的国际影响力和发表成功率。

3. 首次设置论文海报展示专场

为扩展学术交流,本届论坛首次增设了两天的论文海报展示专场。这一内容可以让研究者以更直观的方式展示他们的研究成果,促进与会者之间的互动和讨论。海报展示专场既为年轻学者和研究生提供了一个展示自己工作的平台,同时也为资深研究者提供了了解最新研究动态的机会。

第十届全国教育实证研究论坛的成功召开,是中国教育研究走向世界的重要一步。我们期待能够与全球教育研究者一道,共同推动教育实证研究的发展,为全球教育的发展提供更有力的支持,为世界教育的进步贡献中国力量和中国智慧。